墓地等経営許可申請

墓はどこにでも建てられるわけではなく市町村の許可を受けなければいけません。墓地等経営許可手続自体も結構大変ですが、農地法や開発関係など他の法令の手続も必要な場合があります。

個人墓地でも許可必要

許可名に「経営」とついていますが、個人墓地でもこの許可が必要です。

何十年も前に許可をとらずに建ててしまっている場合は、建替のときに手続することになるかと思います。

設置場所

設置場所の基準があって、どこにでも設置できるわけではなく、基本的には住宅から離れた山林原野などになります。

設置場所基準例

- 墓地の敷地は、当該墓地を経営する者が所有し、又は許可若しくは変更の許可を受けた後遅滞なく所有することとなるものであって、かつ、地上権、抵当権、賃借権その他の権利が設定されていないこと。

- 国道、県道その他主要道路及び河川から30m以上離れていること。

- 公園、学校、病院その他公共的施設及び人家から100m以上離れていること。

- 水源を汚染するおそれのない場所であること。

- 地滑り防止区域又は急傾斜地崩壊危険区域でないこと。

- 周囲の美観を損ねるおそれのないこと。

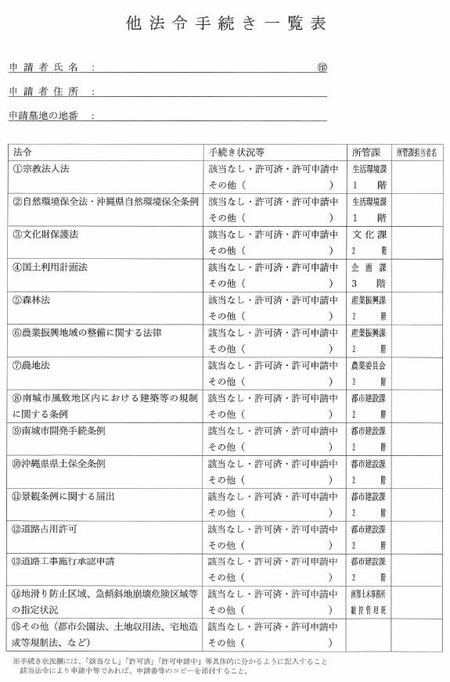

また、他法令に関しても問題ないかなどめっちゃ確認することがあります。

図面の作成

申請の際は建設計画図面も添付します。

構造設備の基準が定められてますので、これをクリアした計画でなければいけませんが、これも緩和を認めてもらえる場合があります。

構造設備基準例

- 周囲は、障壁又は生け垣等で境界を設ける

- 道路の有効幅員は、1メートル以上ある

- 雨水又は汚水の滞留を防止する排水設備を設ける

- 墓石の高さ以上の樹木で植栽帯を施す

- 墓地区域面積のうち3割以上は緑地とする

申請には時間と手間がかかります

申請にあたって、墓を建てる土地に隣接してる土地の地主(所有者)や自治会長(区長)に墓の建設について説明に行き、同意書などに署名捺印をもらいます。

隣接地主への説明

例えば、赤く囲んだ23-2に墓を建てるとすると、緑丸をつけている8筆に説明に行かないといけません(点で隣接しているところは不要な場合もあり)

8筆あるので、共有になっている土地や所有者が死亡している(相続未登記)土地が3筆はあると予想できます。

まずは隣接地全部の登記をとって所有者や所有者の住所を確認します。

ちな受任した案件は必ず隣接地に共有や相続未登記の土地がありました。

そういう土地があったら担当者にどうしたらいいか聞きましょう。

隣接地主の連絡先が分からない場合は、登記簿に載っている住所に郵送で伺いたてるか、連絡なしで突撃することになりますので、なかなか会えないことも少なくありません。会えたとしても急な話なので一旦検討してもらってから署名捺印してもらうことが多いです。

| 隣接地主への説明の際の事例 | |

| 所有者が合計10人以上。 | |

|

面会の都合が合わない。 |

|

| 県外や外国在住。 | |

| 相続未登記で相続人複数に説明しないといけなかったが相続人同士の面識が薄く、まとめて面談できない。 | |

| 所有者親族の希望で、複数の親族にも個別で説明。 | |

| 墓の配置について前所有者と隣地所有者との間で約束事があったということで、当事者同士で内容の再確認。 | |

| 自宅におらず施設で生活している。 |

自治会長(区長)への説明

自治会長についても簡単には同意書などへの署名捺印をもらえないこともあります。

| 自治会長への説明の際の事例 | |

| 非常勤が多く、ほぼ公民館にいないとこも。 | |

|

公民館の電話番号が分からない。 |

|

| 面会の都合が合わない。 | |

| 月に1回の評議委員会にかけるとこも。 | |

| 同意をもらえない(同意をもらえなくても許可がおりないとは限らない) |

こんな感じで隣接地主や自治会への説明にどのくらい時間がかかるか分からないので、事前に申請時期の見通しがつくものではありません。

また、申請から許可までの期間も自治体によって異なりますし、他に農地転用や開発関係の手続が必要な場合もあります。

許可後の手続忘れずに

必要な手続全てが認められたら工事に取り掛かることができます。

工事の着手・完了の報告をしましょう。

また、名義の変更や地目の変更は別途手続がいります。

許可で自動的に変更されるわけじゃないのでちゃんとやっとかないとあとでめんどいことになるかもしれません。

名義変更は司法書士、地目変更は土地家屋調査士へ依頼してください。

個人墓を建てるまでの流れ

①面談

具体的な計画や関係者の確認をします。

土地の登記(全部事項証明書)や公図(地図証明書)、業者に依頼するのであれば計画図面などがあればお持ちください。

②調査

調査費を受領してから申請地を現地調査、隣接地の登記取得、関係各所への確認などを行います。

③調査結果報告・見積提示

調査結果と見積などについて説明します。

報酬の着手金を頂いてから書類作成に進みます。

④事前協議・書類作成・隣接地主等への説明

担当部署に事前協議をします。

墓地経営許可より先に農振除外が必要な場合はその手続を行います。結果が出るのに半年~1年以上かかります。

その他、農地転用や開発関係などの手続もあれば並行して進めます。

⑤申請・許可

申請から許可までの期間は自治体によって違います。

他の手続も認められてから工事開始となります。

⑥工事開始

自治体によっては工事着手届を提出します。

⑦工事完了

工事完了届を提出します。

関連ブログ

自然公園法あなどるなかれ

農地違反転用ランキング